“国难危机的时候,我们的教育精华辗转周折聚集在这里,形成精英荟萃的局面,最后在这里开花结果,又把种子播撒出去,所培养的人才在革命、建设、改革的各个历史时期都发挥了重要作用。”2020年1月20日,习近平总书记在考察西南联大旧址时,深有感触地这样谈到。他在讲话中高度赞扬了西南联大结茅立舍、弦歌不辍的家国情怀。

读书不忘救国,救国不忘读书。西南联大这所诞生于抗日烽火中的高等学府,成为彼时教书育人、救亡图存的精神高地。在炮声和空袭的侵扰下,在蛀虫腐蚀的政权下,在时局的动荡中,在生活的贫寒中,有一批心怀祖国、颠沛流离的学术大师们始终坚守民族气节,笃志赓续民族文脉。他们身体力行,在战火的洗礼中铸造培植了“刚毅坚卓”的西南联大风骨,为中华民族留下了延续数千年的文化根脉。著名地质学家、时任西南联大地质地理气象学系教授、后来的北京地质学院、武汉地质学院教授袁复礼先生,就是这样一位爱国地质教育家,他用“千磨万击还坚劲”的韧性,“越是艰险越向前”的骨气,培养了一批地学栋梁,生动诠释了西南联大人抗战救国、守护文脉的风骨本色。在他的影响下,一批批西南联大学子,先后成为中国地质事业和中国地质大学的先驱和领军人物,铸就了“艰苦朴素、求真务实”的地大精神,并在一代代地大人中薪火相传。

读书不忘救国,救国不忘读书。西南联大这所诞生于抗日烽火中的高等学府,成为彼时教书育人、救亡图存的精神高地。在炮声和空袭的侵扰下,在蛀虫腐蚀的政权下,在时局的动荡中,在生活的贫寒中,有一批心怀祖国、颠沛流离的学术大师们始终坚守民族气节,笃志赓续民族文脉。他们身体力行,在战火的洗礼中铸造培植了“刚毅坚卓”的西南联大风骨,为中华民族留下了延续数千年的文化根脉。著名地质学家、时任西南联大地质地理气象学系教授、后来的北京地质学院、武汉地质学院教授袁复礼先生,就是这样一位爱国地质教育家,他用“千磨万击还坚劲”的韧性,“越是艰险越向前”的骨气,培养了一批地学栋梁,生动诠释了西南联大人抗战救国、守护文脉的风骨本色。在他的影响下,一批批西南联大学子,先后成为中国地质事业和中国地质大学的先驱和领军人物,铸就了“艰苦朴素、求真务实”的地大精神,并在一代代地大人中薪火相传。

1937年卢沟桥事变爆发后,日本发动全面侵华战争。北平、天津相继沦陷。华北之大,再也放不下一张平静的书桌。为保存中华民族教育文脉,华北及沿海许多大城市的高等学校纷纷内迁。清华、北大、南开三校在湖南长沙联合组建为国立长沙临时大学。但时局不稳,随着上海、南京接连失守,武汉也岌岌可危,1938年2月,长沙临时大学再度选择西迁昆明,后改称国立西南联合大学。

长沙临时大学分海、陆两路从三条路线前往昆明。其中一路由自愿步行入滇的师生组成“湘黔滇旅行团”。他们从长沙出发,以徒步行军的方式开始了向昆明奔赴的“长征”,以此向全世界昭告中国教育界的“抗日宣言”。

袁复礼绘制的长沙临时大学迁滇线路图

1938年2月20日,湖南的早春时节,天气依旧寒冷,在薄雾笼罩中,一条条载着长沙临时大学师生的木船沿着水面宽阔的湘江缓缓驶离长沙。这是由11位教师和284名学生组成的“湘黔滇旅行团”,也是离湘迁滇最为艰险的一条路线。自愿步行的11位教师组成辅导团,袁复礼作为地学系教授,承担起沿途考察和标本采集工作。同行的有闻一多、黄钰生、李继侗、曾昭抡等。

湘黔滇旅行团辅导团合影(缺王钟山)。左起:李嘉言、郭海峰、李继侗、许维遹、黄珏生、闻一多、袁复礼、曾昭抡、吴征镒、毛应斗

山路崎岖坎坷,暴雨侵袭,匪患骚扰,使得这次西迁征程变得举步艰难。历经磨难的师生激情不减,一路上,利用各种机会学习、采风、进行爱国主义宣传,收获颇丰。年近五十的袁复礼始终保持乐观心态和充沛精力。他带领学生沿途采集标本、寻找化石、观察地貌、测制路线地质图。徒步行进时,他时不时停下来,手持地质锤,腰系罗盘,敲打着岩石露头,有时还在小本上记录和画图,他每天都能画出一条路线地质图。一路上,还有很多好学的学生请教,他总是非常耐心地进行解答。在他看来,这次步行迁移是一次难得的野外地质考察,不仅锻炼了意志和体魄,也是亲自给学生们实践教学的好机会。他艰苦奋斗、乐观豁达的精神潜移默化地影响着每一个师生。

“湘黔滇旅行团”全体师生一路跨越湖南、贵州与云南三省,几经辗转,历时68天,全程1600多公里,于1938年4月28日到达昆明。

“湘黔滇旅行团”抵达昆明

“万里长征,辞却了五朝宫阙。暂驻足衡山湘水,又成离别。绝徼移栽桢干质,九州遍洒黎元血。”这是西南联大校歌中的几句歌词,唱出了三校南迁一路的艰辛,在昆明团结进取、共度忧患的壮志和情怀。

学校初创,条件之艰苦令人难以想象:教室的屋顶是铁皮的,一到下雨,叮当声不绝于耳,宿舍的屋顶是草搭的,夏天漏雨,冬天灌风,更艰难的是师生们隔三差五就要“跑警报”,在郊外的山上等待空袭结束。跑警报是西南联大司空见惯的场景,联大的师生,对跑警报太有经验了,从来不仓皇失措。据统计,战争期间,日军战机先后281次空袭云南,最多的一天,出动27架飞机轰炸昆明。

电影《无问西东》中有这样一幕:空袭警报响起,师生们不疾不徐地跑出学校,来到郊外。袁复礼不失仪容,安步当车慢慢地来到防空洞,提着恐龙标本,淡定地给学生讲课。这一幕高度还原了西南联大在烽火硝烟中教学的情形。

在简陋图书馆里刻苦学习的联大学子

这是最富血泪和硝烟味的联大岁月。他们或援笔为枪,掀起奔赴前线战场的从军热潮。或进行教学科研,保存民族文脉,避免国家因抗战而致人才断层。

“一二·一”运动中,西南联大师生发起反内战的爱国民主运动,四名青年学子在“一二·一”运动中牺牲,29名师生重伤。运动中,袁复礼不惧生死,挺身而出,救护爱国学生,却惨遭特务毒打,以致多日不能下床。面对反动派的屠刀,西南联大师生和云南爱国人士没有被吓倒,民主运动一浪高过一浪。

西南联大的命运与山河破碎的国家紧紧相连,它不是与战火隔绝的象牙塔,而是爱国师生的救国堡垒。他们用自己的一生,撑起了中华民族的脊梁。

“河山既复,日月重光,联合大学之战时使命既成,奉命于三十五年五月四日结束。原有三校,即将返故居,复旧业。”1946年7月31日,“与抗战相终始”的西南联大正式停止办学,三校迁回原址。袁复礼亦返回北京,继续任清华大学地学系教授兼系主任。

西南联大这所被称为“中国教育史上的珠穆朗玛峰”的战时大学,在仅存的八年多时间里,赓续了中华民族的文化血脉,充分践行了抗战救国的时代使命,谱写了一曲爱国主义精神、民族精神和抗战精神的时代赞歌,铸就了中国乃至世界教育史上的不朽丰碑。

而自铸造西南联大风骨征程中走出的袁复礼,用“年近五十(岁),步行三千(里)”的壮举,铸造着一代爱国教育家的风范。他秉持坚守理想、赤忱报国的骨气,探索求知、敢为人先的志气,迎难而上、艰苦奋斗的勇气,至诚至真、兼容并包的底气,延续了战时中国奄奄一息的地学学脉,培植了西南联大的学脉根基。

一路走来,在袁复礼等大师的浸染下,西南联大地质地理气象学系学生相继学有所成,成为新中国地质教育的脊梁。1952年北京地质学院成立后,继承了西南联大地质地理气象学系的主要学脉与血脉。据统计,北京地质学院筹备委员会全体13位成员中,就有9位来自西南联大,占比近70%,其中袁复礼、冯景兰、张席禔、王炳章、苏良赫等都成为学校教员,原西南联大地质地理气象学系系主任孙云铸任学校筹备委员会委员。据不完全统计,王鸿祯、池际尚、马杏垣、涂光炽、张炳熹、郝诒纯、王大纯、张咸恭等26位联大地质地理气象学系毕业生(含9位毕业留校任教者)调入北京地质学院执教。西南联大地质地理气象学系培养的学生中共有两院院士23人,其中11位在北京地质学院任教。在他们的带领下,学校继承发扬了西南联大优秀的精神与品格,并潜移默化地影响着一代又一代地大人,为学校的发展壮大提供了丰厚的精神滋养。

1940年,联大地质地理气象学系部分师生合影,前排:袁复礼(右二)、张席禔(左二)、苏良赫(左一)、宋叔和(右一),后排:池际尚(右一)、徐煜坚(左一)

学贯中外,地质报国创基业

20世纪初,面对当时积贫积弱、任人宰割的中国,无数有志青年带着中华儿女追寻民族复兴的志气,选择了出国留学,寻求“救国”良方,以图振兴中华的道路。袁复礼即是选择了这条道路。

袁复礼,字希渊,1893年生于北京。1913年,考入清华学堂高等科。两年后,他怀着知识报国的志向赴美深造,在布朗大学学习生物学、考古学、植物学等课程。在一次听了著名地貌学家D.W.约翰逊教授关于海岸地貌的演讲后,他对地质产生了浓厚兴趣。1917年,袁复礼毅然转入哥伦比亚大学,开始学习地质学。

在清华读书时的袁复礼

有着强烈爱国精神的袁复礼发奋求学,废寝忘食地汲取知识的养料,并将所学用于实践。学习期间,他到德克萨斯州进行三角测量,俄勒冈州观测潮汐,参加纽约市地下铁道的工程地质工作,还研究了哈德逊河西岸玄武岩的重力分异,首次划分出橄榄岩,并以此项研究成果获得硕士学位。6年丰富的学习实践,为袁复礼的地质事业生涯打下了坚实基础。

1921年10月,袁复礼因母病重提前回国,在北京农商部地质调查所任技师,并迅速投入到地质调查工作中,践行着科学救国、报效祖国的壮志。

“欲发展地质科学,当务之急应建立一个学术团体,以便进行国内外的学术交流,开阔视野,跟上时代”,袁复礼这样谈到。上世纪20年代,我国地质科学发展滞后,面对内忧外患、贫穷落后的祖国,袁复礼等试图通过学术联合将中国地质科学发展壮大。1922年1月27日,中国地质学会正式成立,这是中国成立最早的自然科学学会之一,对促进中外学术交流和发展中国地质事业起着重要作用。而袁复礼就是学会创始会员之一。

在庆祝中国地质学会成立60周年大会上,少先队员将鲜花献给创立会员袁复礼教授(1982年)

1923年,为改变甘肃地区缺乏燃料、森林大量被毁的状况,袁复礼不顾野外的危险和艰苦,先后在兰州、张掖等地找寻含煤地层、调查旧煤窑,评价可供开采的煤田。其间,在平凉找到了奥陶纪的笔石化石,在武威西南发现了丰富的海相化石,首次确定了我国有早石炭世晚期地层,为研究我国石炭系地层及生物对比和古地理打下了基础。

在回国后的这几年,袁复礼和志同道合的伙伴结伴野外考察,足迹踏遍大江南北。袁复礼不是两耳不闻窗外事的学者,相反,面对严峻的社会现实,激起了他强烈的民族情感,让他满怀激情,用自己的学识为国家事业献身奉献。

仰韶拓荒,地学考古护文脉

仰韶文化,是指黄河中游地区一种重要的新石器时代彩陶文化,其持续时间大约在公元前5000年至前3000年(即距今约7000年至5000年,持续时长2000年左右),分布在整个黄河中游从今天的甘肃省到河南省之间。因1921年首次在河南省三门峡市渑池县仰韶村发现遗址,故按照考古惯例,将此文化称之为仰韶文化。仰韶文化上承旧石器文化下接龙山文化,使中国石器时代有了大致轨迹,也加深了世界对中国是文明古国的认识。

仰韶文化遗址的首次发现作为20世纪中国考古100件大事之一,标志着中国现代考古学的诞生,证实了中国存在非常发达的远古文化,使世界认识中国有自己的新石器文化。1961年3月4日,国务院公布仰韶村遗址为第一批全国重点文物保护单位。仰韶文化遗址成为中外史学界、考古界向往的“文化圣地”。

袁复礼虽是一位地质学家,但中国考古史上的几次重大发现都有他的参与,被考古界誉为“中国考古事业的先驱者之一”。而他参与的考古第一件大事就是发掘仰韶文化遗址。

1921年,刚从美国归来的学者袁复礼在仰韶村遗址的第一次发掘中起到了核心作用,不仅对遗址进行了全面测量,并按照1:2000和5厘米等高线绘制了中国考古史上的第一幅等高线地图——《仰韶村遗址地形图和仰韶村南部等高线图》,还负担了与北洋军阀当局的交涉工作。这幅精准的仰韶村遗址地形图为后来在该地的考古调查和发掘工作提供了科学依据。

1921年10至12月,袁复礼协同瑞典学者安特生在河南渑池仰韶村开展考古发掘工作。安特生平时工作很忙,日常的发掘工作就由袁复礼主持。他积极发挥自己的地质和考古知识优势,发掘出带土实物十余箱,包括骨器、石器、陶器等。

袁复礼(左一)、安特生(左二)在仰韶村遗址第一次发掘时与房东的合影

地下埋藏的漫长岁月,终有破土而出的时候,这些文物终于可以在地面上,成为传承中华文明的载体。仰韶遗址,这个袁复礼积极参与考古的地方,拉开了科学探索华夏史前文化的序幕,使所谓的“中国无石器时代”理论不攻自破,强烈冲击了“中华文明西来说”。自此之后,中国考古学一次次以科学的调查发掘,系统地、完整地向世界揭示了源远流长、灿烂辉煌的中华文明。

2020年9月28日,十九届中央政治局专门以考古为主题举行集体学习,习近平总书记在主持学习时发表重要讲话,再次强调仰韶文化遗址发掘的重大意义。

2021年10月17日,在仰韶文化发现和中国现代考古学诞生100周年之际,习近平总书记在代表党中央致全国考古工作者的贺信中指出,100年来,几代考古人筚路蓝缕、不懈努力,取得一系列重大考古发现,展现了中华文明起源、发展脉络、灿烂成就和对世界文明的重大贡献,为更好认识源远流长、博大精深的中华文明发挥了重要作用。

在那个年代,我国自然科学十分落后,以田野调查发掘为基础的现代考古学亦是如此。作为一名学者,袁复礼的社会责任感极为强烈,他化所学为行动,挑起了中国现代考古学发展的重担。

1925年冬和1926年秋,袁复礼与清华大学的李济等人再次组成小型田野考古队,两次前往山西夏县的西阴村考古,采集到了76箱出土文物,并以“三点记载法”与“层叠法”进行登录。实现了中国历史上第一次由中国人自己主持、用现代考古方法所做的遗迹挖掘。

1928年,袁复礼在西北考察期间,对北庭遗址进行了考古探索,并测绘完成了1∶1万的《北庭故城遗址测绘图》。

正是这种不畏艰险、勇于挑战的精神,让袁复礼在考古学方面取得了丰硕成就,他用渊博的知识和挥洒的汗水浇灌着考古学的孕育和成长,为中国现代考古学的发展奠定了坚实根基。

敢为人先,西北考察创佳绩

袁复礼半生的地质实践,几乎都与大西北紧密联系在一起。他深深扎根于大西北这块亟待开发的沃土中,进行了艰苦卓绝的开拓、耕耘,终于结出累累硕果。

西北边疆,多数人眼中的荒芜穷僻之地,实际却满藏宝藏。近代以来,不少外国人以考察为名义纷至沓来,在考察研究的同时,将中国西北资源、文物、地理资料掠夺至境外。资源的流失,让袁复礼这样有深厚民族情怀的知识分子,心中留下了难以磨灭的印迹。也正是这种屈辱,让他在西北考察中坚韧坚定、勇于开拓,誓要为国家争一口气。

1926年,已在中国西部三次历险的斯文·赫定再次组织起一支探险队来到北京,欲再次前往西北考察。他们得到了北洋政府的批准,农商部地质调查所的翁文灏与之签订了协议。协议中提出:只容中国人二人参加,负与当地官厅接洽之义,限期一年,到新疆后即需东返。此外,采集之历史文物,先送瑞典研究。不对等的所谓协议以及没有中国学者参加的条款,激起中国学术界的强烈不满,学术界随即发起召开北京各学术团体联席会议,与斯文·赫定再次展开谈判,坚决反对外国人单独对中国的土地进行考察,攫取珍贵资料。据理力争后,双方终于达成新协议:中外学者共同参加科学考察,考察所得采集品决不许擅自运出境外。至此,“中瑞西北科学考察团”成立。

按照协议规定,中方选派5名学者和4名中国学生加入探险队。袁复礼是中方5名学者之一。

1929年12月,李宪之(左三)、袁复礼(右三)、黄文弼(右二)、刘衍淮(右一) 在乌鲁木齐

1927年5月,在斯文·赫定、徐炳昶两方团长带领下,考察团登上北京到包头的列车,正式拉开了西北考察的帷幕。

袁复礼(左)和瑞方团长斯文赫定(中)、中方团长徐炳昶(右)在一起研究工作(1927年)

“今夜不知何处宿,平沙万里绝人烟”,这是大西北真实的写照。历经沙漠迷路之艰险,承受风沙雨雪之苦,饱尝土匪骚扰之患,甚至缺水断粮食不果腹。如此苛刻的环境下,袁复礼的科学考察从未间断。

时值严冬,袁复礼一行人还在对奇台恐龙化石小心翼翼挖掘着,绝无丝毫马虎之处,冰天雪地里,袁复礼带领队伍夜以继日挖掘了32天,终于,这处重要恐龙化石完整地现于人前。袁复礼为此冻伤了脚,在回到乌鲁木齐进行手术和养伤三个月后才痊愈。身在休养,心系考察,脚伤稍有好转,他就立马投入到工作中。从1927年至1932年,袁复礼走完了这场西北科考的全程,在近2000个日日夜夜的科学考察工作中,他不畏艰难困苦,忍受了常人难以忍受的艰辛,以大无畏的探索精神战胜了恶劣的环境,更以求实、求知的态度取得了令人惊叹的成果。

1931年,袁复礼冻伤患足病时在乌鲁木齐休养

1928年,袁复礼在新疆吉木萨尔县三台大龙口首次发现了水龙兽、二齿兽和袁氏阔口龙等三叠纪爬行动物化石,消息传出即轰动国内外学术界。后经过连续奋战,袁复礼又在阜康南泉南沙沟发掘出完整的二齿兽化石,在白骨甸发掘出大型恐龙化石“奇台天山龙”。1932年,在各团员乘火车东归后,袁复礼再次发现大型恐龙骨架“宁夏结节绘龙”。5年中,袁复礼共发现了72具恐龙化石、4个化石点、5个化石层位以及10种有伟大科学意义的古脊椎动物化石。

其后他先后撰写发表了《新疆二齿兽的发现》、《准噶尔盆地地质》等文,对地质事业的发展作出了卓越贡献。特别是在此行考察期间所发现的大量脊椎动物化石研究成果发表后,轰动国内外,著名地质与古生物学家杨钟健认为,此发现不在“中国猿人”之下。

袁复礼西北考察笔记(左)和整理的考察团摄影底片(右)

从西北归来后,袁复礼慷慨地把这批珍贵化石送交杨钟健研究,那一件件化石在世间重现光华,背后都是袁复礼等西北考察学者一步一个点地测量,一步一串汗水地挖掘,一步一组数据的积累而来,浓聚着那一代地质人的心血和付出。

袁复礼西北考察途中使用的相机

“在整个考察团里无论是中国人,还是外国人,所取得的成绩总起来,袁复礼教授是第一。他做了最好的工作,取得了最好的成绩......他的献身精神和牺牲精神也使大家佩服。”李宪之先生这样评价袁复礼在西北科考的表现,杨钟健先生也认为他“实为青年探考家之楷模”。

瑞典皇家科学院授予袁复礼的北极星奖章(左),西北科学考察团团徽(右)

1934年,袁复礼获得瑞典皇家科学院授予的“北极星”奖章。这是对袁复礼在西北科学考察团作出突出成就和贡献的嘉奖,也是对袁复礼科学精神的肯定。袁复礼是第一个到新疆进行长期野外考察的中国科学家,自他开始,中国人自己开始谱写了在西北的科学考察历史。至今,中外科学家仍在沿着袁复礼的足迹不断探索着。

鞠躬尽瘁,地院学术铸根基

当五星红旗第一次在天安门广场上冉冉升起时,动乱的中国顿时充满了无限希望,属于科学发展的好时代来到了。在人民的欢声笑语中,袁复礼感到无比畅快。光明就在前面,我们应当努力,要为培养更多地质人才全力以赴,袁复礼立下了豪言壮语。

1952年,全国高校院系调整,由袁复礼领导的清华地学系与北京大学地质系、天津大学地质工程系和唐山铁道学院采矿系地质组合并组建了北京地质学院。袁复礼作为学校筹备委员会委员,在北京地质学院百端待举的状态下,积极参与学院筹建工作。

袁复礼和北京地质学院地貌组同志一起

袁复礼对课程开设和教材编写细心擘画。他开设了新中国成立后的第一门“地貌学和第四纪地质学”课,并编写了第一本《中国第四纪地质学》教材,首次提出中国第四纪地质的特点和分区,大力推动学院的地质教育事业发展。同年11月18日,袁复礼担任北京地质学院第一届学术委员会委员,关心、指导着学院的学术规划和布局。

50年代末60年代中,袁复礼被聘请为北京地质学院教材编审委员会主任,在他的亲自过目、审阅和修改下,一大批供各类专业使用的优秀教材,相继被编写、审查与出版。自此,学院告别了建国以来一直沿用的苏联教材的历史,走向自足自立的新阶段。

文革时期,袁复礼先生仍忠于地质事业,忠于学校职责。他默默整理散乱的标本,并语重心长地对偶遇的杨巍然这样说道:“小杨,这些标本是学校宝贵财富,日后教学离不开它。”

十一届三中全会以后,袁先生衷心拥护党和国家把工作重点转移到经济建设上去的战略决策。为此,他以80多岁的高龄,依然活跃在地质教育第一线,任武汉地质学院北京研究生部教授,孜孜不倦、不遗余力地指导培养研究生,关心着地质事业的发展和学校的恢复重建。而对于文革中的过往,他却风轻云淡地表示:“过去的就让他过去吧,那些往事也不值得计较”。

袁复礼和80年代的研究生们亲切交谈,把希望寄托在年轻人身上

1983年以后,袁复礼身体日渐衰弱,但他仍克服困难,抱病亲临硕士生褚明记的毕业答辩会。那天论文答辩的评议员是马杏垣教授与何浩生老师,论文答辩顺利通过后,马杏垣教授高兴地说:“今天我们可真是四世同堂呀!”一时“四世同堂”,传为佳话。

1983年,袁复礼参加“四世同堂”的研究生答辩会

1985年,袁复礼年逾九十高龄仍每天伏案工作

袁复礼热爱教育,对学校一往情深。1987年,在得知中国地质大学即将成立时,袁复礼满怀喜悦,他撰稿给校刊以示祝贺,“祝愿中国地质大学茁壮成长,硕大参天”。

地大的诞生与袁复礼是密不可分的,在地大的成长历史中,袁复礼始终与它同甘共苦,一起一路风风雨雨走来。而如今,地大早已蓬勃盎然。

桃李天下,甘为人梯育英才

“喜看桃李满天下,祝师长寿敬一盅”,1983年12月25日,在袁复礼90大寿上,黄汲清教授赋诗一首,歌咏师长功绩。黄汲清的诗同时得到了杨遵仪与王鸿祯两位老教授的认可与赞赏:“这首诗写得太好了,写出了袁老的主要贡献和大家对袁老的崇敬之情”。

袁复礼90诞辰庆祝会上,黄汲清代表中国地质学会致词后,举杯“祝师长寿敬一盅”

在祝贺袁老90诞辰庆祝会上,高元贵老院长也称袁复礼是德高望重的 “太老师”,他说:“我尊敬袁老师,不仅因为他辈分高,还因为他在过去60年中为中国的地质事业作出了伟大的成绩,为我国地质科学的发展作出了巨大贡献。”

从1921年回国开始,袁复礼先后在北京大学、清华大学、西南联大、中国地质大学任教,大半个世纪中,他从未离开过教育工作,用一生诠释着师者本色。

他十分注重对学生实际工作能力的培养和锻炼,在给学生讲授理论知识外,还结合他长期的野外考察实例和见闻开阔学生眼界,并经常带着学生进行野外考察,每到一个观察点详细地为大家讲解,而且把他的工作经验在现场传授给大家。刚毕业的朱思贵对于前往沙漠考察心中无底,袁复礼便不断鼓励他,说:“搞地质,你是年轻人,就要到野外去,到艰苦地方去,到空白地区去,既能磨炼人,又能在大自然中获得丰富的资料,取得好的成果”。不仅如此,袁复礼还时时与之传授相关经验,对其可谓关怀备至。

袁复礼与学生关系极为亲密,不仅关心学习,亦十分照顾学生的生活和毕业后的出路。西南联大期间,袁复礼和系主任孙云铸向学校建议,与云南建设厅合办云南地质调查所,安排学生前往工作,赚取学习生活费用。对于优秀学生,他也举荐他们出国深造,盼望他们深造归来成为建设国家的地质人才。

袁复礼对年轻教师常给予关心和指导。有一次,见到年轻教师杨起为“地貌和第四纪地质学”备课而紧张,袁复礼便主动停下手中工作,帮助他查阅资料,提供参考书,完成相应准备工作。而在野外作剖面上,袁复礼也曾这样告诫没有经验的教师:“野外作剖面,不要想着以后再来补充,要尽力一次作细,可能这一生只有这一次机会来到这里,不可留给后来的人一些错误的东西”。

袁复礼为人诚挚,秉性豁达。在学术问题上,他总是毫无保留,乐于将他的学术观点和珍贵资料提供给别人使用,只要对工作有利,从不计较个人得失。有人求教,他倾囊相授,即使晚年退休,甚至抱病休养期间,也时常给予他人指点。

他博学多知、言传身教,在传道授业解惑的同时也以满腔爱国热情和献身地质事业的豪情激励着一代代青年学子热爱地质事业、报效国家。60余年的辛勤付出,终结成满园桃李。其弟子中,中国科学院学部委员(院士)便多达30余位,成为推动新中国地质事业发展的重要力量。

正如古脊椎动物与古人类研究所写给袁老的信所说:“您是中国地质学的一位奠基人,您所走过的路程就是中国地质学、古生物学从弱到强不断壮大的过程。您60余年来一直孜孜不倦地、热情地把全部精力倾注在中华民族崛起的伟大事业之中。您培养的一代又一代学生,也正像您一样,在地质学领域各个学科中,为可爱的祖国作出自己的贡献。”

为国尽忠,丹心风骨传后人

“我一生尽自己微薄的力量努力替祖国多做一些事业,愿在余生中继续努力,好给四化多出一分力量。”在给中国自然科学家辞典编委会的信中,袁复礼如此写道。

作为一名从旧时代走到新时代的地质学家,袁复礼对家国苦难有着切肤之痛。因此,他一心为国,60年来都在为地质科学事业和地质教育事业奉献自己。

新中国诞生了,他看到了国家建设的百废待兴,虽年逾花甲,仍以饱满的热情积极投入祖国的各项建设事业,并立即给海外的学生写信,召唤他们回国效力。袁复礼对池际尚说:“显微镜都给你准备好了,就等你和光炽回来开新课”。1950年,在袁复礼的感召下,池际尚、涂光炽等一批地质学家陆续回国,新中国地质人才队伍得到不断充实。

“鞠躬尽瘁,死而后已”,是袁复礼对国家对这片土地呕心沥血竭力付出的真实写照。1949年,将西北考察归来后绘制的1:50万新疆地形图交予解放军,促进了西北解放;1950年,又将收集到的1:10万朝鲜中部地形图交予志愿军,助力了抗美援朝军事行动;1952年帮助河北省圈定和评价了迁安铁矿;1953年参加了中科院编译局地质学名词编译工作;1956年参加长江三峡工程地质考察和鉴定工作以及刘家峡水电站地质论证工作;1959年解答了南京长江大桥工程问题。各类贡献数不胜数,袁复礼以身作则,拳拳赤子之心,报国至诚!

1956年,参加长江三峡工程地质考察和鉴定的中苏专家合影。图中有袁复礼(前排右二)、候德封(前排左一)、冯景兰(中排左三)、任美锷(中排左四)、李承三(中排左五)等

袁复礼不仅深爱着这片土地,还深爱着这片土地上的人民。在西北科考——吉木萨尔三台镇一带考察时,袁复礼为民解难,帮助当地群众找到饮用水,解决炼铁的技术方法。当地人民以崇敬的态度,为袁复礼修建“复礼庙”,表达对他为民造福的谢意。1958年,袁复礼前往太行山开展区调工作,当地居民恳请袁老帮助寻找水源。在明知希望不大和自身体力不支的情况下,袁复礼毅然登高寻水,只因“这里的老乡生活太苦,顺便看看也算是尽了一份力吧”。

1983年,袁复礼加入了“九三学社”,誓与中国共产党荣辱与共、肝胆相照。此后,他的斗志更加昂扬,满腔热情地投入到西北考察回忆录的撰写中。将那片心系的大西北跃然笔下,照亮更多的地质考察者。

袁复礼一心为国、甘于奉献,为党和国家做出了许多贡献。他也常勉励儿女到祖国最需要的地方去,努力为祖国地质事业奋斗。在他的影响下,三个子女进入地大学习,儿子袁鼎子承父业,在新疆从事地质工作20余年;女儿袁扬加入中国登山队,带领国家女子登山队成功登顶新疆慕士塔格峰,创造女子世界纪录。

1987年5月22日,袁复礼于北京病逝,享年94岁。

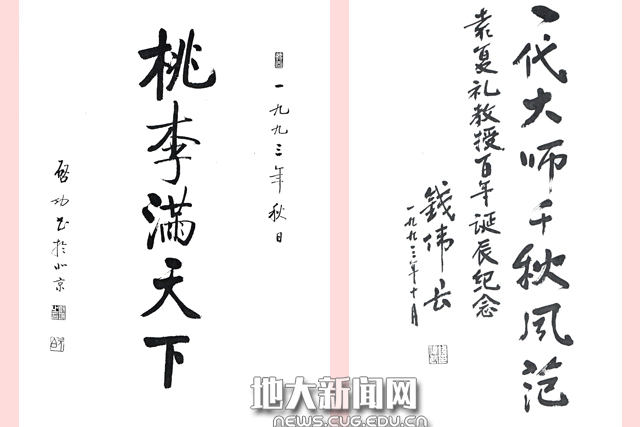

1993年,袁复礼教授诞辰100周年纪念大会隆重举行,并组织出版了《桃李满天下》纪念文集,著名书法家启功教授题写书名,钱伟长同志题词,袁复礼教授对中国地质事业和地质教育事业所作出的卓越贡献受到广泛敬仰。

斯人已逝,风范永存。他的风骨已熏陶感染了一代接一代地质人,一脉相承,赓续不断。

袁复礼百年诞辰纪念启功教授题写书名“桃李满天下”(左),钱伟长教授题词“一代大师 千秋风范”(右)

尹赞勋院士曾说:“中国地质学界,对权威大、作风好、道德也好的老师是很可以值得骄傲的,所以我一开头就称(袁复礼)袁老师、袁老夫子。”“袁老先生,不光学问好,道德好,作风也给我们树立了很好的榜样。”

作为地质学家,袁复礼把地质学念在‘身上’,把论文写在中国大地上,他将广博精深的专业知识播撒在祖国大地的许多山山水水中,即使在恶劣、战乱的环境里,仍然不畏艰险,深入实地考察,为中国地质科技事业呕心沥血。

作为爱国教育家,袁复礼将对地质事业的执着追求和对祖国的无限忠诚注入学生心田,他为人师表,言传身教,以人生为教科书,把他所学无私地传授给学生,并将情操、品质潜移默化地熏陶着年轻一代。

袁复礼是中国近现代地质事业发展史的开拓者,他辛勤奋战、泽被桃李,为我国地质科学领域树立了一座丰碑。他留给国家的不仅是满园桃李和累累硕果,更是求实求知、勇于探索的科学精神和诲人不倦、为国为民的高尚品质。

回首袁复礼光辉的一生,他的功绩、他的精神,构成一本极其丰富、生动的“教科书”,指引着一代代地质人开拓进取、奋勇向前,努力守护好、建设好伟大祖国,创造无愧于历史和人民的崭新业绩。 (文稿创作|校史馆地大红色故事创作团队 南望兰台校史研习社)